5月14日、国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)の諮問機関「国際記念物遺跡会議」(イコモス)によって、「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化遺産への登録勧告がなされました。

世界遺産登録への見通しが立ったことから、地元のみならず古墳の存在する日本国内で「古墳」への注目度が高まっています。羽曳野市や藤井寺市に隣接する柏原市にとっても、非常に喜ばしく感じているところです。

ご存知のとおり、柏原市にも時代の異なる古墳が多く存在していますが、「百舌鳥・古市古墳群」と同じ古墳時代中期以降(4世紀後半~5世紀後半)かつ、「大王クラス」と考えられる古墳は存在しません。

とは言え、このコラムのテーマである「石」を切り口に古墳を語ると、柏原も大きな特徴のある地域であることがわかります。今回はそんなお話です。

前回コラムから時間が経過しましたが、「玉手山凝灰岩」の説明に使った拙い(汗)イラストを再掲します。ここに「芝山」を記載していたことをお気づきだったでしょうか。

「芝山」は玄武岩や安山岩という堅い火山岩でできています。そのため、大和川は芝山を迂回するように大きく北へ湾曲し、古くから現在に至るまで洪水の被害を何度も受けてきた場所でもあります。

「大和川が先行河川であった」という説明もしました。太古(約1億年前)の地殻変動によって生駒山系が隆起しても長い時間のなかで侵食が続き、河川の状態となっています。

地層の分析から、芝山は二上山の噴火が続いていた時期(1500万年前〜1300万年前の間)の火山岩と考えられ、大和川はその流れに影響を受けることとなりました。(※流れ方には、そのほかにも亀の瀬地すべりや断層などの影響も受けていますが、「芝山」の説明のため、ここでは割愛させていただきます)

▲JR高井田駅近くから芝山の西側、松岳山古墳群のあたりを臨む

古墳に話を戻しましょう。「百舌鳥・古市古墳群」は天皇陵と考えられている、大王クラスの大規模な古墳を中心とした古墳時代中期(4世紀後半~5世紀後半)の古墳群です。時代についての目安を表にしておきます。

| 古墳時代 | 年代の目安 | 特徴 |

| 初期 | 3世紀半ば | 纒向石塚古墳・柳本古墳など |

| 前期 | 3世紀後半~ | 箸墓古墳など |

| 中期 | 4世紀後半~5世紀 | 大型前方後円墳が奈良盆地から河内平野に。百舌鳥・古市古墳群など |

| 後期 | 6世紀前半~ | 横穴式石室など 埴輪が畿内から減少 |

| 終末期 | 6世紀後半~ | 前方後円墳が見られなくなる。石舞台古墳・高松塚古墳など |

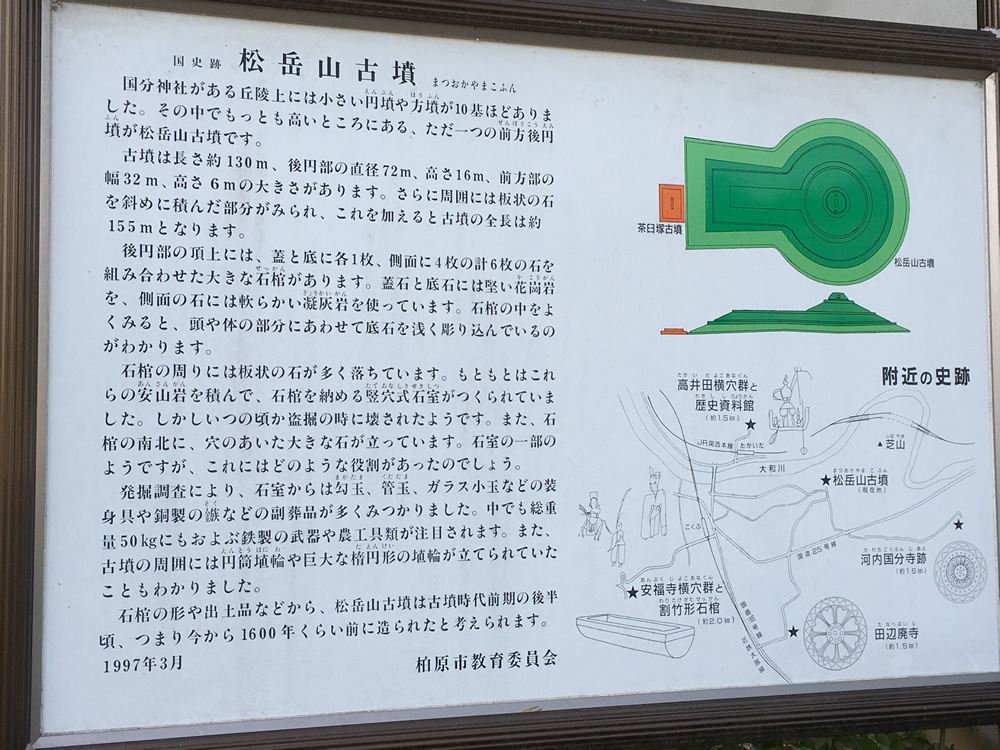

3世紀後半から奈良では前方後円墳が出現しており、ここから4世紀前半が古墳時代前期。柏原市で有名な玉手山古墳群・松岳山(まつおかやま)古墳群も、古墳時代前期のものと考えられています。

▲松岳山古墳の説明板(国分神社境内)

中でも、大和川を見下ろすような丘陵に造られた松岳山古墳群は、先に説明した芝山の一部に存在し、その墳丘石積みには、芝山火山岩の玄武岩・安山岩と呼ばれる火成岩(マグマが地表で急に冷え固まった石)が使われています。特に玄武岩は濃い黒色が特徴で、柏原市において多く見られるものではありません。

ちなみに、国分神社境内にある「手水鉢」も芝山付近の「かんらん石 安山岩」と分析されています(※1)。

さて、今回特筆しておきたい話は、この芝山から産出された石は松岳山古墳群だけではなく、奈良にある古墳時代前期の遺跡にも多く使われていることです。

中でも桜井市にある箸墓古墳において、柏原市芝山産かんらん石玄武岩や安山岩の使用が、最近の調査によって判明しています。

▲箸墓古墳・大池より撮影

日本書紀には「故大坂山石而造。則自山至于墓、人民相踵、以手遞傅而運焉」とあり、「大坂山から墓に至るまで人々が連なって手渡しで石を運んだ」と記されています。

▲「大坂に継ぎ登れる石群らを手逓伝に越さば越しがてむかも」と石碑が建っている

かつては、この大坂山とは二上山であり、箸墓古墳に使われた石は二上山のものとされていましたが、実際は柏原市芝山産の石が含まれていることが明らかになっています。(二上山周辺地域を大坂山とみなす考え方もあります)

箸墓古墳は、三輪山の大物主の神に仕える巫女で、妻であったと伝えられる倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)の「箸墓」の伝承があり、現在、宮内庁が「倭迹迹日百襲姫命大市墓」として管理しています。

日本書紀には「昼は人が造り夜は神が造った」という記述もあり、築造時期やその規模の大きさ、周辺地域の遺構や出土品の特徴から「卑弥呼の墓ではないか」と考える人もあり、ニュースでも度々取り上げられる有名な古墳です。

柏原市から約30km離れた、そのようないわれもある箸墓古墳に、柏原市芝山産の石が使われている事実は、様々な観点から不思議な気がします。

▲箸墓古墳の南側から二上山が見える

芝山の石が火山岩である特徴を早くから理解していた石の専門家や専門集団が松岳山のあたりで暮らしていたのかもしれません。

松岳山古墳には四国の石も使われ、出土品から百済との交流もあったと考えられています。となると、近くを流れる大和川を経路とした舟によって瀬戸内や朝鮮半島への行き来があった可能性も高いでしょう。

箸墓古墳のある纒向遺跡の近くには大和川の上流(別名:初瀬川)があります。

当時の初瀬川を含めた奈良全体の河川状況については分析の余地があり、必ずしも断言できませんが、松岳山付近に存在した集団が大和川の舟運をしていたのであれば、上流を辿って石を運んだ可能性も考えられます。

▲松岳山古墳より。木が生い茂っていてわかりにくいが、眼下には大和川が流れる

松岳山古墳には石室前後に立石があり、その立石には丸穴がくり抜かれるという、特殊な構造。丸穴の意味は不明です。棺蓋は花崗斑岩で、棺側石などは黒雲母流紋岩との分析があり、棺蓋の石材については天理市柳本にある黒塚古墳の棺蓋に相似し、この地域には見られない石であるとの分析もあります(※1)

そのような石の特徴とともに、埋葬者が明らかでなく、船氏の墓誌についての不明点もあるため、謎の多い古墳です。(※松岳山古墳見学は、国分神社社務所への許可が必要となっています)

余談ですが、筆者は、この古墳群のひとつである「ヌク谷東ノ大塚古墳」から出土した「歯車形碧玉製品」に大きな関心を抱いています。円形に11の刃のような突起が回転するようにデザインされているのが特徴で、このような形をした出土品は日本全国でも数少ない例。

はたしてこの「歯車」が何を意味するのか、ここに存在していた集団にとって、何かの象徴なのか、いろいろ想像させられるところです。

いずれにしても、柏原市の芝山から産出された火山岩には太古からの歴史があり、その石が奈良の有名な古墳への使用され、学術的にも分析されている事実は、もっと知られるべき「石の話」ではないかと考えています。

(参考文献・資料)

・大和・纒向遺跡(編 石野 博信 学生社 2011 第三版)

・桜井市纒向学研究センター WEBサイトおよび「纒向学研究」

・松岳山古墳群の謎・謎・謎(2015 安村俊史 柏原市立歴史資料館館長 講演資料)

・石造物の石材研究II 中・南河内付近の中・近世石造物(2011 奥田尚)(文中 ※1)

・柏原市教育委員会文化財課 WEBサイト

・大阪東南部、二上層群の中新世火山岩の放射年代 (1997 吉川敏之)

・ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑(2015 柴山元彦)

・二上山博物館 展示資料 (香芝市)

・大和川水系流域図 大和川(国土交通省近畿地方整備局 大和川河川事務所)