柏原市でも夏祭りが始まり、だんじりや布団太鼓などの威勢良い姿が見られます。

今回紹介したいのは、祭りの皆さんの法被(はっぴ)や手ぬぐいについて。まず法被から。

ご存知の方も多いかと思いますが、今年の3月に「かしわら手ぬぐいWEEK」という企画があり、そのクラウドファンディングの返礼として、岡田染工場と神奴染工場の見学が行われました。

前者は手捺染(てなっせん)、後者は抽染(ちゅうせん)という手法を使った染工業が行われています。今回紹介する岡田染工場では手捺染の技術により、主に法被や幟などを中心につくられています。

法被は羽織とは違って衿が折り返らず「まち」がない。袖は広く、背中には大きな紋をつけられているのが特徴です。木綿や麻などで作られます。

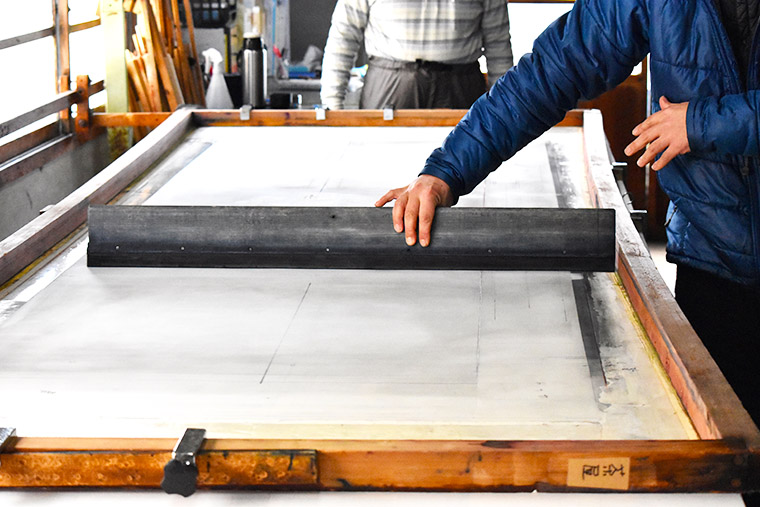

シルクスクリーンという西洋の技法がありますが、それとよく似た技。スクリーンを張った型によって、染料糊などを一枚一枚生地に刷り込んでいく染め方です。

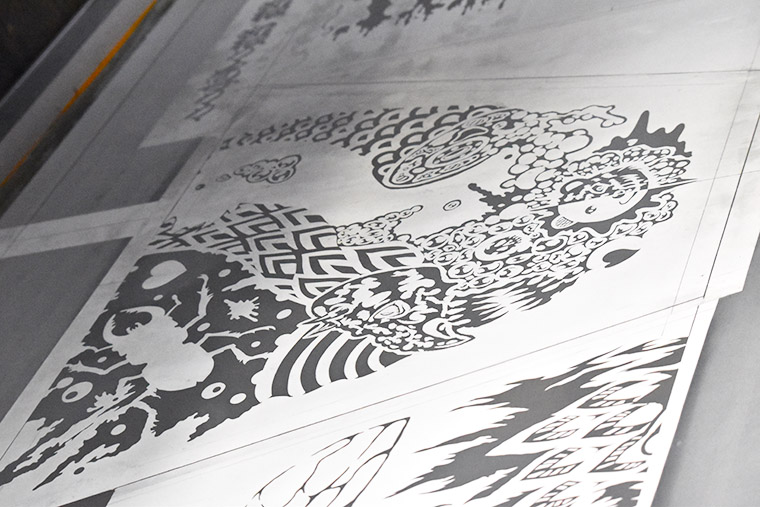

模様の部分だけ紗(しゃ・うすぎぬ)の状態で残す。他の部分は織目をつぶし、染料が通らないように施す。模様のみを染めるのです。クッキリとした染めが特徴で、色が増えると型も増える。型の数に制限がないことから、手の込んだ高級な柄をつくることも可能です。

その分、型づくりの作業が細かければ細かいものほど、その技術が問われます。岡田さんは大阪芸術大学を卒業。版画家に師事して磨かれた技やデザインも活かされています。

岡田染工場ではこれまでの実績を物語るように、その型が所狭しと並べられていました。

技術向上を重ねたことで、染料の滲みやかすれなどの事故が起こりにくいようにと、ムラのない染め上がりと細かな絵際の良さが光っているように思えました。

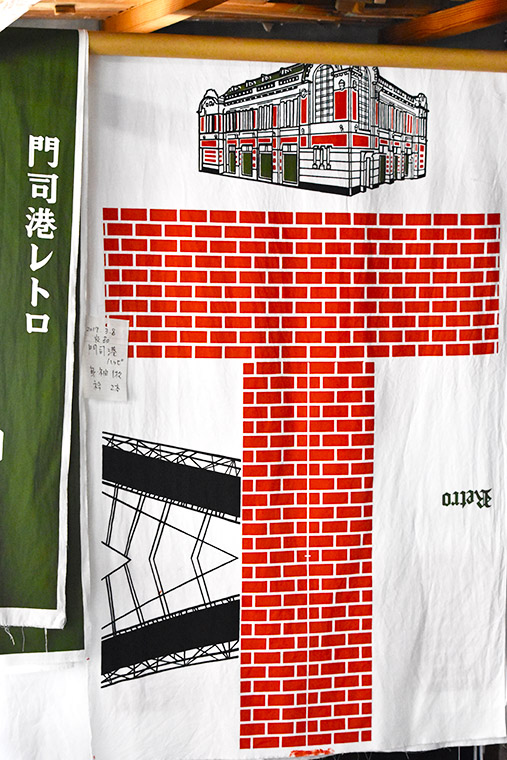

先述したように、注文された絵柄(デザイン)が壮大、緻密であればあるほど、縫製も繊細さが問われるそうです。写真のなかに門司における法被の絵柄がありますが、こちらは難易度が高いとか。

その技術を活かした、先代のつくるコースターも好評。リビエール手作り市などのイベントでも披露されていました。

この日、見学参加者は、コースター用の型で染める工程を実際に体験。

優しく指導していただき、皆さんは手際よくつくられていましたが、不器用な筆者は一番デキが悪かったみたいです(汗)

下の写真は先代からお手本で見せていただいたものです。細かく切り絵のように作られた型を、生地の上に乗せてスタート。白い染料で柄をつけていきます。

▲実際に体験して染め方を実感

岡田染工場でつくられた法被は、古町地区や今町地区などで採用されています。ついだんじりや布団太鼓などに目が行きがちですが、法被のデザインも含めてお祭りを眺めてみてください。長く継承されてきた地域の文化に気づくことでしょう。

(2023.11.9 追記更新しました)